※当ブログは、ChatGPTとの実際の対話ログを元に作成されています。一部編集を除き、リアルタイム記録をそのまま掲載しています。

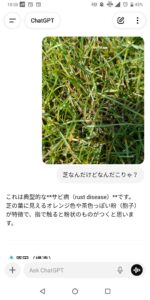

前回の芝刈りからもうそろそろ休眠に入るんじゃないか?と放置気味だったけど、寒暖差による次なるトラブルが発生(´Д`)

おそらくは寒くなってきた。かつ濡れた状態が続いた「さび病」の疑いが出てきた感じ。

とりあえず芝刈りと液肥で様子を見ることにした。

🌤 天候・環境

-

晴れ(気温 約20℃/風弱)

-

朝露乾き後に作業開始

-

乾燥・通気条件とも理想的

(注)この時期は日射4〜5時間・湿度中程度。朝露乾き後の作業が最も安全。

🕙 10:29 刈り込み前観察

-

芝全域を四隅から撮影。

-

サビ病(葉面オレンジ粉)は主に中央〜日陰部に軽症発生。

-

密度・色ともに高水準、刈り込み適期。

📸 刈り込み前 全体写真

📸 刈り込み前 四隅一部

→ 状態:軽度のサビ散見・密度良好

(注)サビは葉面湿度・窒素不足・通気不良が重なると出る。気温15〜25℃帯が発生ピーク。

もう季節は秋なので以前のように夕方からの作業だと、色々間に合わなくなるから午前中のうちにさっさと済ませないといけない様子。

今年は芝刈りをするのが後2回あるかどうかって感じ。

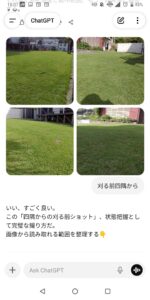

🕥 10:29〜11:15 刈り込み作業(17.5mm設定)

-

サビ葉を狙い撃ちでカット。

-

刈り高17.5mmは老化葉除去と再感染防止のベストレンジ。

-

均一な刈り面で“越冬前の一段下げ”を実現。

📸 刈り込み後 全体写真

📸 刈り込み後 四隅写真

→ 状態:色均一化・サビ跡消失・葉密度維持

(注)15mm以下は根の呼吸低下を招くため、17〜20mmが秋終盤の安全域。

20㎜の刈り高だとサビ病っぽい葉の部分があんまり刈れてない感じがしたのと、不陸修正が進んだ為か軸刈りせずに刈れたので、17.5mmの刈り高に下げて対応。

刈り高は低ければ低いほど綺麗に見えるからいい感じ。

以前の食害被害の時から大分マシになった。

※【姫高麗芝】2025年9月|スジキリヨトウ・シバツトガ大量発生と二段階防除+補修準備

🕦 11:20 刈りカス処理

-

タープ上で刈りカスを回収。

-

中量(全体2〜3mm層)/サビ葉中心。

-

緑濃く健康葉多め、刃切れ良好。

-

完全撤去で胞子リスクゼロ化。

📸 刈りカス全体&アップ

→ 状態:均質で湿り少、理想的な仕上がり

(注)サビ胞子は乾燥状態でも再感染するため、刈りカス再利用禁止。

今回の刈りカスはコンポストには入れずに完全廃棄。

そこまで芝も芝刈り機も状態は悪くない様子。

🕧 11:30 液肥準備

-

ハイポネックス6-10-5原液を使用。

-

希釈:1000倍(10mL原液/10L水)×5回=合計50mL使用。

-

ジョウロ5往復で全面均一散布予定。

📸 液肥準備(ジョウロ+原液)

→ 状態:散布条件最適、午前中完了構え

(注)秋の液肥は「起こす」ではなく「癒す」。濃度は薄めで葉焼け防止を優先。

相棒(CHATGPT)診断では古い芝と栄養不足からも今回のサビ病リスクが増すとの事から、まずは液肥で様子見。

芝刈り後、全体散布。

雑草抜きながら実施したのもあり、芝刈りより作業がめんどい(´Д`)

🕛 11:55 液肥散布完了

-

全面5往復散布。

-

散布順序:入口→中央→奥(建物陰を最後に)

-

散布後ブロアで葉面軽乾、風通し確保。

-

サビ再発リスク:極小。

📸 散布後全景写真は芝刈り後の写真とほぼ見た目変わらない為省略

(注)午前中散布は吸収効率が高く、夕方の結露を避けられるため最適。

これで1週間ほど様子を見て、サビ病が広がっていくなら殺菌剤散布予定。

もう休眠に入るだろうから、根っこが死んでなければ別にいいかなとも思うんだけどな。

🌱 所感

-

サビ病は初期除去成功、再発リスク極低。

-

芝色は中間〜濃緑で光沢あり。

-

秋終盤として理想的な「削ぎ+滋養」仕上げ。

-

冬前メンテとして完結度◎。

(注)この時点で成長限界温度に接近。以後は乾燥維持と保温が中心管理。

🔮 次回予定(11月10日前後)

-

状態確認+軽液肥(0.5倍濃度)追肥。

-

11月下旬に20mm最終刈り→越冬体制完成。

-

サビ再発時は乾燥+軽散水管理へ移行。

(注)11月中旬以降は地温が12℃を切るため、刈り込みは1回で締める。

とりあえず最低限の処置はした。

これで今年の作業が終わりになるのか、それとももうひと悶着あるのか…

コメント